Ein junger Mann, der Film studiert hat, macht einen Dokumentarfilm. Der Film handelt von einen Protagonisten, worüber es sonst in dem Film geht, ist hier unwichtig. Der junge Mann macht den Film so, wie es sich gehört, wenn man einen richtigen Film macht – so, wie er es an der Filmhochschule gelernt hat.

Doch der Protagonist, der nicht an einer Filmhochschule studiert hat, hält sich nicht an die Regeln. Er spielt nicht mit, vielleicht weil er es nicht kann, oder nicht will, oder weil er die Regeln gar nicht kennt. Die Talente des Protagonisten sind nicht in der Art, dass sie ihn für einen guten Protagonisten prädestinieren. Zumindest nicht für einen Film, nach den Regeln der Kunst, wie sie derzeit gelehrt werden.

Das bereitet dem jungen Filmemacher, der einen guten Film machen will, einiges Ungemach. Immer wieder versucht er den Protagonisten in die Rolle zu drücken, die er in der Geschichte spielen soll. Es mag nicht recht gelingen.

Vermutlich eignet sich der Protagonist nicht, als Protagonist in einem Dokumentarfilm. Der Filmemacher fragt sich, ob er das, als guter Filmemacher, nicht schon vorher hätte sehen müssen. Dann hätte er die Kamera gar nicht erst auf den Menschen gerichtet, der damals noch kein Protagonist war. Das hätte den Filmemacher vor dem Problem bewahrt, das ihm jetzt Kopfschmerzen bereitet.

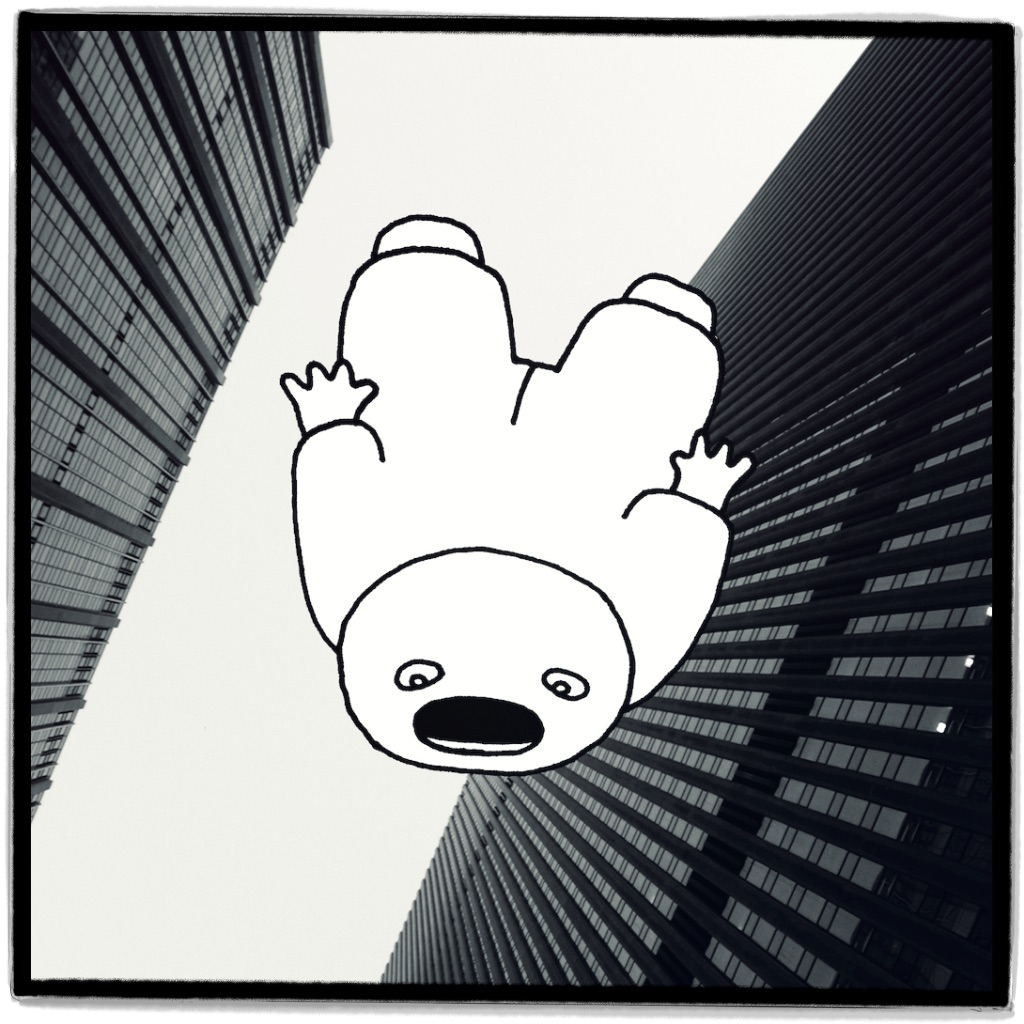

Doch irgendwas hatte den Filmemacher an diesem Menschen interessiert und vielleicht war es trotz, sogar gerade weil sich dieser Mensch nicht von den Regeln bändigen liess. Den Filmemacher reizte die Herausforderung, die ihm jetzt Sorge bereitet, weil er nun vor Augen hat, dass er daran scheitern könnte. In seiner Not wendet er die Regeln der Kunst noch rigider an, versucht es wieder und wieder, doch der Protagonist lässt sich damit nicht fangen und entschlüpft ein ums andere mal, wie ein Fisch dem Netz des Fischers. Immer wieder schwimmt er zurück in die Freiheit des Uneindeutigen.

Doch nicht der Protagonist ist das Problem, oder dass der Filmemacher es nicht richtig macht. Das Problem ist das richtig-machen an sich. Die Regeln, nach denen man einen Film macht und die vorgeben, über wen man überhaupt einen Film machen kann.

Diese Regeln soll man brechen. Aber es geht nicht darum, grundsätzlich alle Regeln zu brechen. Regeln sind gut. Regeln sind üblicher Weise das, was sich über die Zeit als sinnvoll herausgestellt hat.

Es gibt eine Regel, welche Regeln man brechen soll.

So wie ein Chirurg die Regel bricht, andere Menschen nicht zu verletzen, wenn er Menschen mit einem Messer ins Fleisch schneidet, wenn er sie operiert.

Man muss als Filmemacher dem Protagonisten den Raum geben, den er braucht aber eben auch die Unterstützung, die er benötigt. Woher weiss der Filmemacher welchen Raum er geben, welche Konstruktion zur Unterstützung zu bauen ist?

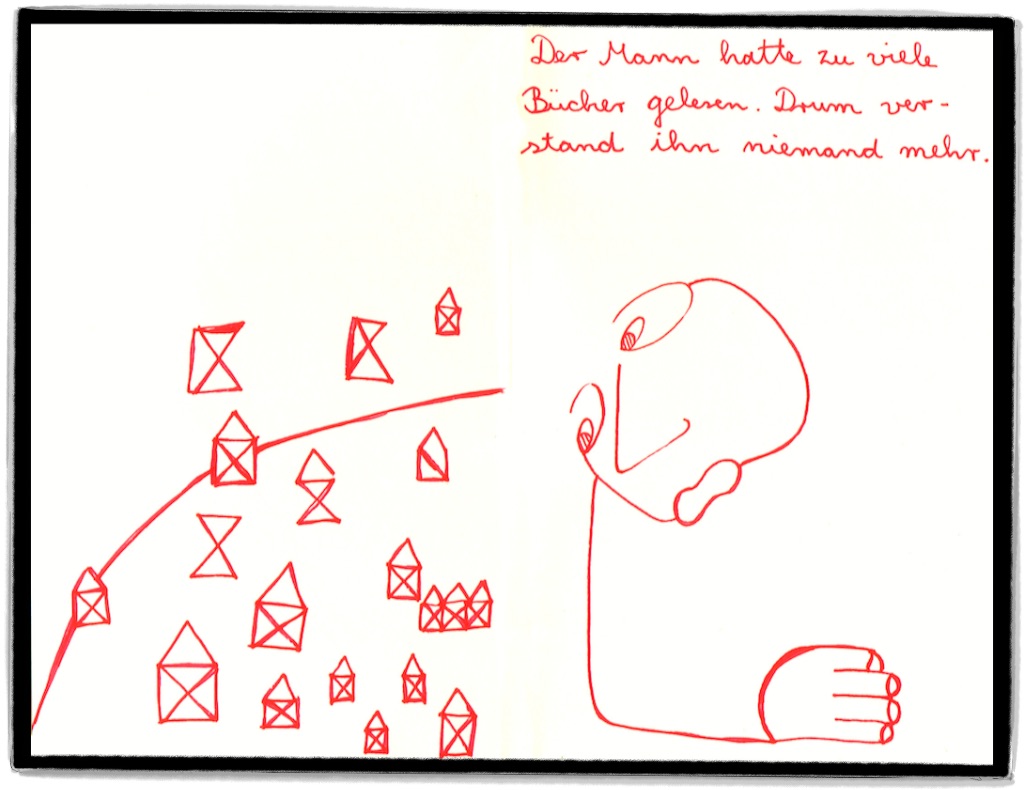

Der Filmemacher muss sich die Frage stellen: was ist es, was der Protagonist der Welt mitzuteilen hat oder was ist es, was die Welt durch den Protagonisten lernen soll? Dabei darf die Antwort auf diese Frage keine Aussage sein, denn sonst besteht Gefahr, dass der Filmemacher den Protagonisten zum Statisten macht, durch den hindurch er eitel selbst erklärt, was die Welt wissen sollte. Die Antwort auf die Frage, die sich der Filmemacher stellt, muss daher selbst eine Frage sein.

Der Filmemacher muss den Protagonisten unterstützen, diese Frage auf die bestmögliche und klarste Art und Weise zu formulieren. Und jede Regel, die dem entgegensteht, muss gebrochen werden. Alle anderen Regeln der Filmkunst bleiben intakt.

Regeln sind gut, doch wenn sie im Weg stehen muss man sie brechen. Und das gilt für Regeln im allgemeinen, nicht nur beim Filmemachen.