Aus Edmund Carpenter „They Became What They Beheld“

Der Satz von Edmund Carpenter klingt wie ein Zaubertrick. Wie kann man es anstellen, dass etwas in aller Öffentlichkeit unsichtbar ist?

Das Cliché ist der Abzug eines Originals und das Original war irgendwann die Wirklichkeit, die Welt da draussen, in ihrer ganzen Vielschichtigkeit und Komplexität. Das Original beinhaltet die Unendlichkeit der möglichen Entscheidungen die dem Cliché fehlen. So wie eine fotografischen Aufnahme die man betrachtet immer ein Rückblick ist, ein Blick auf das Bild, das im Augenblick des Moments aufgenommen wurde, wie ein Schnappschuss aus der Vergangenheit.

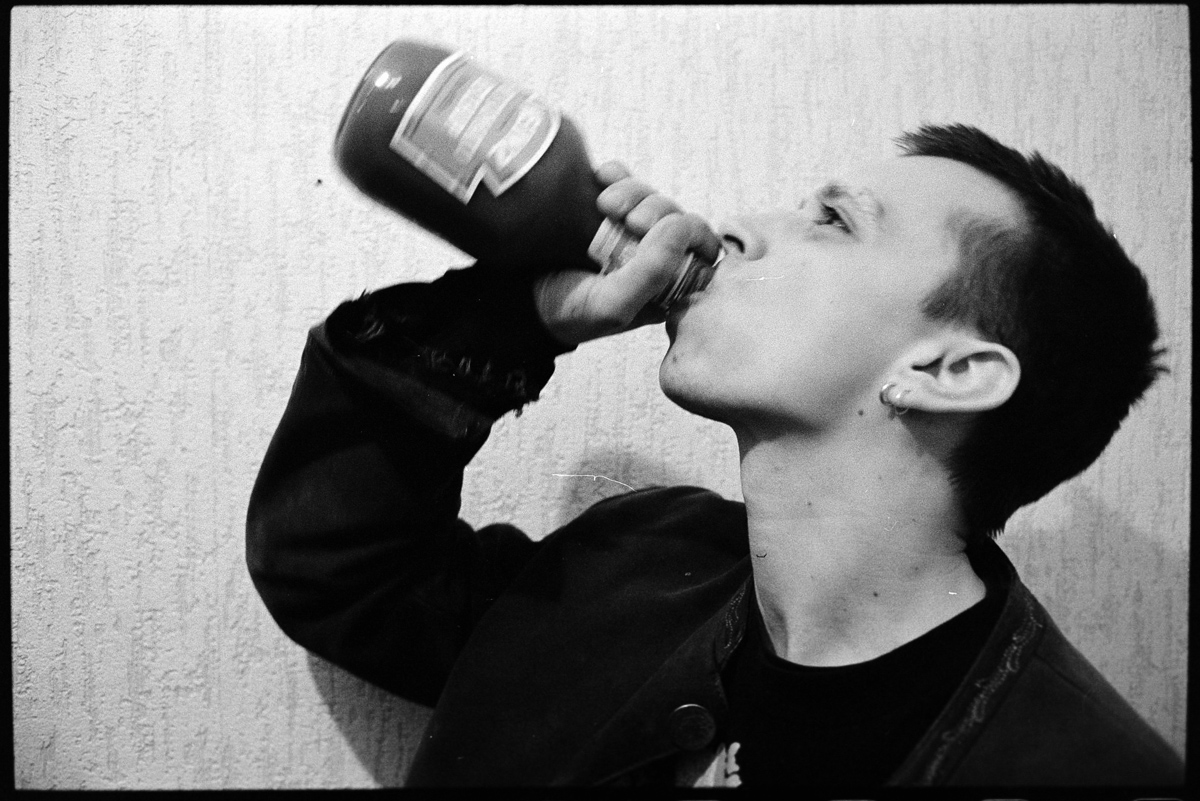

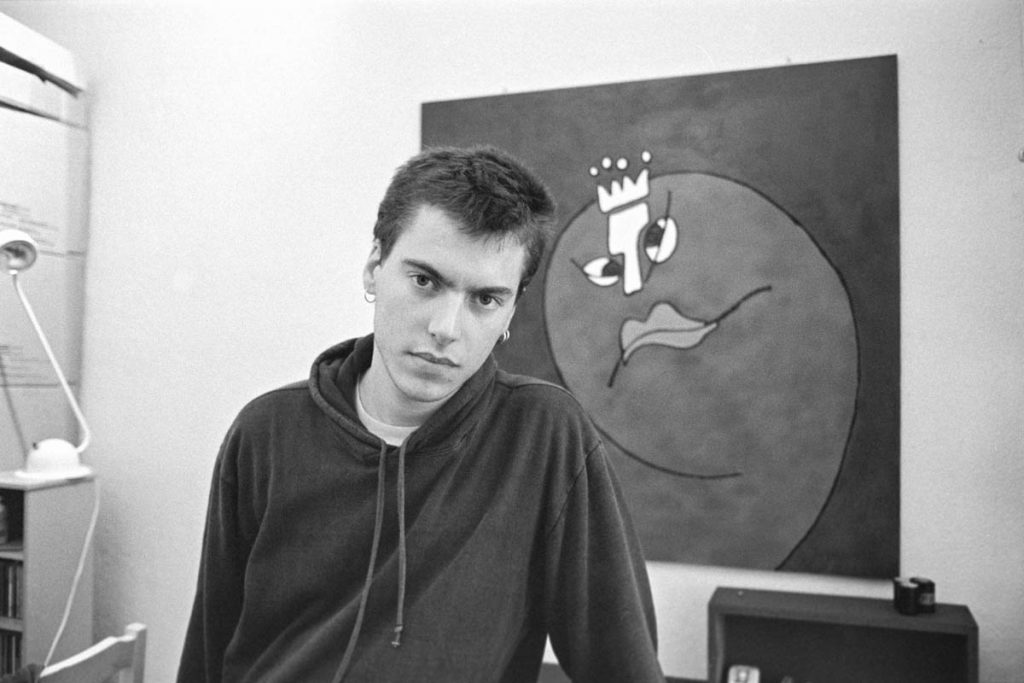

Wenn ich ein Bild von mir aus der Vergangenheit betrachte – die Möglichkeiten, die ich damals hatte! Ich hätte in jede Richtung gehen können. Und dann bin ich in eine Richtung gegangen. Und jetzt bin ich 49 Jahre alt, lebe als Künstler in Berlin, in Kreuzberg in einer Altbauwohnung, mit einem Job in der Schweiz. Ich hätte in alle möglichen Richtungen gehen können und dazu zählt auch in der Kleinstadt in Bayern zu bleiben, wie meine Geschwister. Dann würde ich heute wohl noch Kleinstadt-Gedanken denken, so ähnlich wie ich sie früher gedacht habe.

Ich möchte Sie bitten, sich diese Person, die ich jetzt bin, vorzustellen, vor Augen zu führen. Ein Künstler, in einer Kleinstadt aufgewachsen, als junger Mann in die große Stadt gegangen und zu einigem aber nicht allzu viel Erfolg gekommen. Stellen sie sich dieses Person vor – das bin ich.

(Wobei – sahen wir nicht alle so aus, damals?)

Das ist ein Cliché. Meine Erinnerung ist ein Cliché. Das Bild, das Sie jetzt im Kopf haben, von einem Künstler, 49 Jahre alt, der von der Kleinstadt in Grossstadt und in die ganze Welt gekommen ist.

Mehr müssen die über mich nicht wissen.

Nur vielleicht noch so viel: Sie haben keine Ahnung wer ich bin. Sie würden mich nicht einmal auf der Straße erkennen und selbst wenn sie es täten, sie hätten immer noch keine Ahnung wer ich bin.

Sie haben keine Ahnung wer ich bin – ich weiß es ja selbst nicht. Wer bin ich, wer werde ich morgen sein, wo bin ich, wo werde ich morgen sein, in zwei Jahren?

Wenn Sie sich diese Fragen nicht stellen, oder sich diese Fragen einfach beantworten können, dann leben sie wahrscheinlich immer noch in einer Kleinstadt oder sind dahin zurückgekehrt und sei es nur im Geiste.

Ich bin: genauso komplex wie Sie.

Sie sind so komplex, wie Sie in diesem Augenblick sind, so komplex wie ich, so komplex wie jeder Mensch. Egal wo sie leben, ob als Künstler in Berlin oder als Blumenhändler in einer Kleinstadt in Bayern oder als Jäger und Sammler in Papua-Neuguinea.

Betrachten sie noch ein mal das Klischee, das sie von mir im Kopf haben.

Kann ein Cliché jemals die ganze Komplexität einfangen?

Sie denken zu wissen wer ich bin, weil Sie ein Cliché im Kopf haben, ein Bild und hinter diesem Bild kann ich mich verstecken. Kann ich wie unsichtbar werden. Das was Sie, was andere sehen, ist das Klischee, nicht mich.

Damit erklärt sich mir auch ein eine uralte Frage, die ich aus der Kleinstadt mit mir herumtrage: Warum ist es so wichtig, was die Nachbarn denken?

In der Kleinstadt habe ich beobachtet wie die Leute beständig am Cliché (dem Bild, das die Nachbarn von einem haben) arbeiteten. Und zwar buchstäblich gearbeitet, indem man zum Beispiel am Samstag vor dem Haus “die Straße zusammengekehrt hat, wegen der Nachbarn”. („Kleine Welt“, 1997, beginnt genau damit, “Planet Galata”, 2010, mit einem ähnlichen Gedanken).

In Berlin macht man das nicht. Hier gibt es einen Straßendienst, den alle gemeinsam bezahlen, durch ihre Steuern. Nun kehren wir auch in Berlin manchmal die Straße vor unserem Haus. Aber das ist nur, weil meine Frau zufälliger Weise einen Laden hat. Wegen der Nachbarn machen wir das jedenfalls nicht.

In der Kleinstadt ist das Cliché offenbar wichtiger, vielleicht weil man sich mehr verstecken muss. In der Grossstadt ist es leichter sich so zu zeigen, wie man ist, weil man anonym ist. Man taucht kurz auf und verschwindet wieder in der Masse. Das geht in der Kleinstadt nicht.

In der Kleinstadt kann man nur so sein wie man ist, wenn man sich hinter hohen Hecken versteckt. Hinter den hohen Hecken des Clichés. Die hohen Hecken sind das Bild, das die anderen von einem haben. Die Arbeit am eigenen Bild ist die Arbeit an der Hecke, hinter der man sich unsichtbar machen kann. Das gilt natürlich nicht nur aber eben besonders in der Kleinstadt. So gut wie jeder wendet auf die eine oder andere Art den Zaubertrick an – bewusst oder unbewusst.

Doch mit dem Zaubertrick geht ein Fluch einher. Genauer gesagt zwei Flüche.

Der erste Fluch:

Man ist nur so lange unsichtbar, solange man hinter seiner Hecke bleibt. Ich bin heute ganz zufrieden mit meinem Cliché vom Künstler in Berlin. Dahinter kann ich mich prima verstecken. Ich hatte mich in der Vergangenheit aber mal an einem anderen Cliché versucht: junges Startup. Das war eher ungemütlich, denn ich hatte ständig Angst, dass man mir auf die Schliche kommt, dass man hinter die Kulisse schaut, dass die Hecke quasi umfällt.

Doch der eigentliche Fluch ist ein anderer:

Es ist eine grausame Übung, wenn man die ganze Zeit das Gefühl hat sich verstecken zu müssen. Dieses Gefühl macht in hohem Maße unfrei. Unfrei, wenn man sich irgendwann nicht mehr hinter der Hecke hervortraut. Damit ist man an seine Hecke gefesselt. Und das wahrscheinlich ein Leben lang. Das einzige Leben lang, das man hat.

Will man das? Gefesselt sein von dem Bild, das andere von einem haben?