Wenn ich betrachte, wie meine Korsakow-filme rezipiert wurden, scheinen mir die Themen, die ich (und authors, mit denen ich kollaboriert habe) behandelt habe, die Geschichten, die ich erzählt habe – eher zweitrangig.

Über Korsakow sind Bücher (und viele Texte) geschrieben worden. Auch wenn immer wieder auf einzelne Werke, wie zum Beispiel das [LoveStoryProject] eingegangen wurde (wie z.B. im PhD von Sandra Gaudenzi), ging es nur selten um den “eigentlichen” Inhalt der Arbeiten.

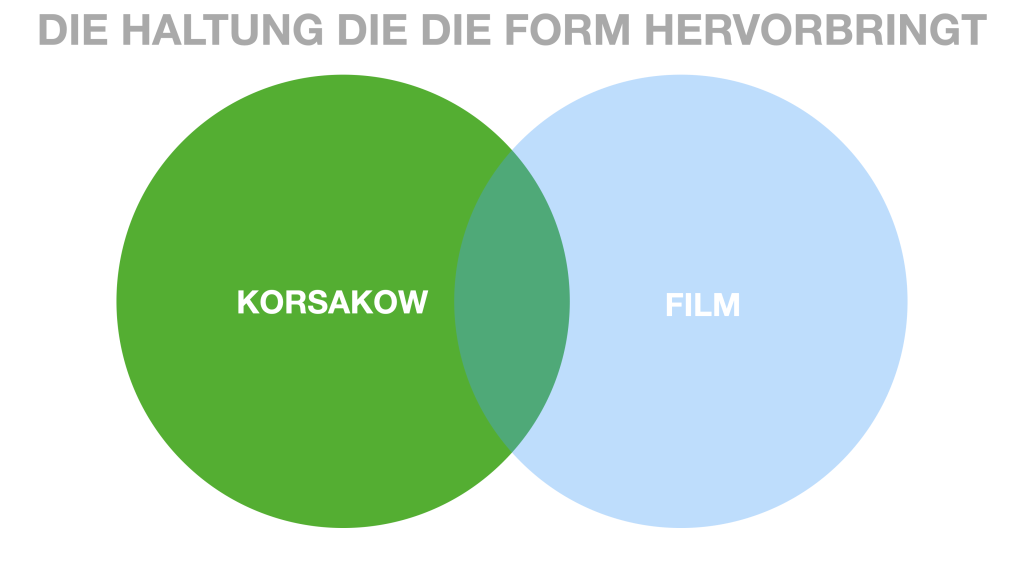

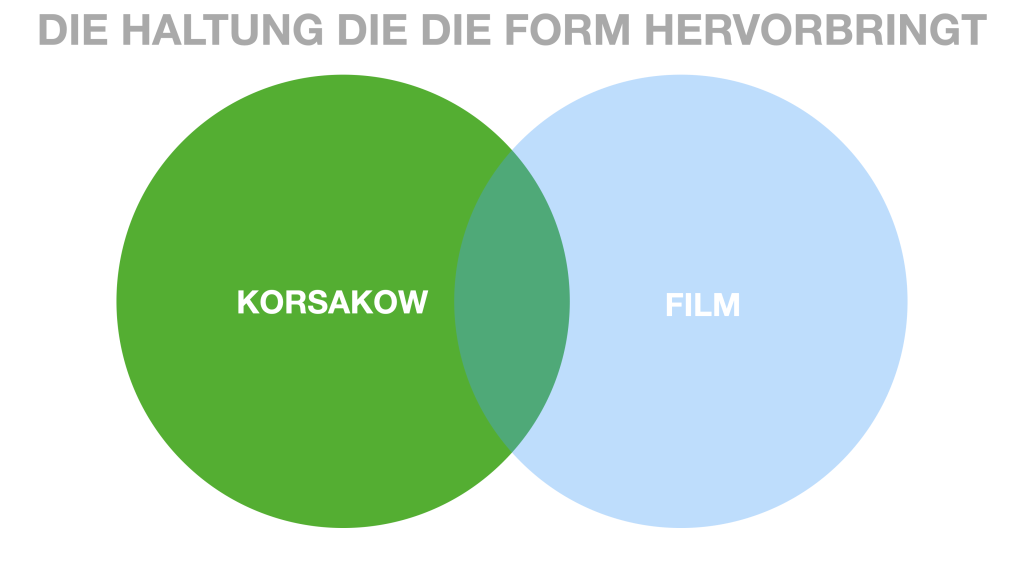

Was ungewöhnlich zu sein scheint und besprochen wurde und wird ist die Form – die Form in der bestimmte Korsakow-filme gemacht sind und die eine Haltung zum Ausdruck bringen, wie sie in anderen Formen filmischen Erzählers scheinbar nicht so deutlich sichtbar wird. Es geht also um diese Form, die eine Haltung hervorzubringen scheint, zumindest bei authors, die sich auf diese Form einlassen. Nicht alle authors, die Korsakow nutzen, kommen gleichermassen bei dieser Haltung an, viele authors so meine Beobachtung “sperren” sich gegen die Form, mir kommt es vor als würden sie gegen die Form anarbeiten oder wie ich es früher ausgedrückt habe, Korsakow gegen den Strich bürsten.

Aus meiner Sicht scheitern derartige Projekte und auch Adrian Miles beschreibt dies, wenn er beschreibt, wie viele Leute Korsakow nicht richtig verstehen. Ich empfehle diesen Leuten linearere Formate zu benutzen und um Missverständnisse vorzubeugen möchte ich an dieser Stelle sagen, dass dies auch aus meiner Sicht völlig o.k. ist. Die Haltung, die Korsakow hervorbringen kann ist nicht “die richtige” sie ist nur eine andere. Beide Haltungen haben meines Erachtens nach Vor- und Nachteile.

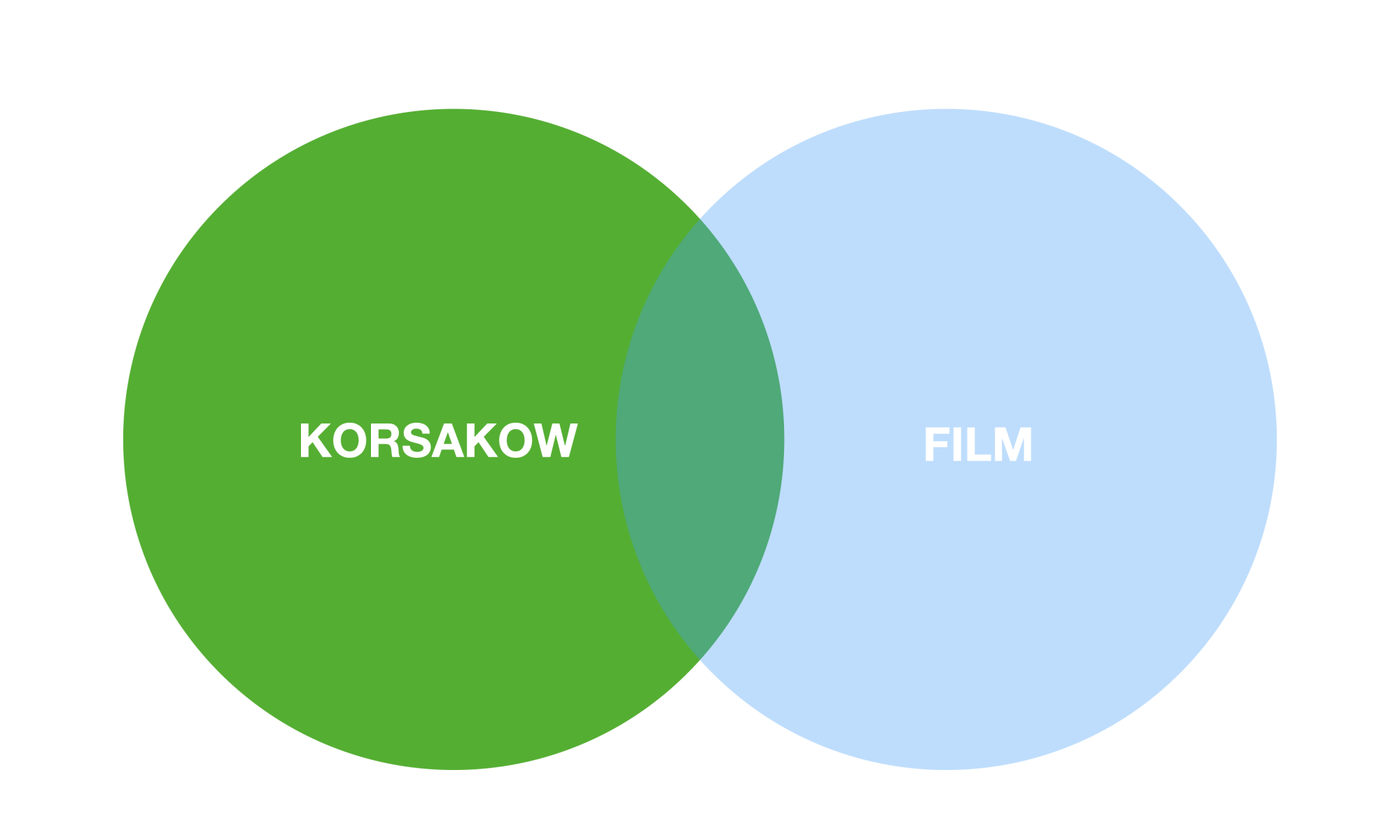

Die Form ist – zumindest bei Korsakow – ein wesentlicher Inhalt und ich frage mich, ob das nicht für auch für andere Arten von Projekten gilt. Ob also auch z.B. die Themen von linearen Filmen vielleicht gar nicht so wichtig wie allgemein angenommen sind, ob vielleicht die Form in der in linearen Filmen erzählt wird grösseren Einfluss auf das Denken derjenigen hat, die den Film machen und die den Film rezipieren. Ich wähle hier bewusst den grammatikalischen Singular linearer Film obschon ich mir bewusst bin, dass es viele Formen von linearen Filmen gibt, die eine Bandbreite unterschiedlichster Haltungen hervorbringen können. Mein Argument ist, dass es beim linearen Film keine unendliche Bandbreite von möglichen Haltungen gibt, ebensowenig wie bei Korsakow, die sich zum Teil überschneiden aber zu einem gewissen Teil eben auch nicht.

Das wäre dann der Teil, der eine Haltung “afforded“, die der lineare Film eben nicht möglich macht, oder zumindest nicht nahelegt. Dieser Bereich interessiert mich – brennend.

Denn die Haltung scheint mir den Blick zu formen, den man auf etwas einnehmen kann.